ロボット技術やICTを活用するスマート農業(スマートアグリ)には、多くの事業者が関わっています。スマート農業を実現しようとする農業法人・農業経営者とロボット技術やICTサービスを提供する事業者はもちろん、気象情報などのデータを提供する事業者や農業法人等からデータの提供を受けて利用する事業者など多くの利害関係者が関わっています。

そのため、こられの利害関係者の権利関係を調整するためにスマート農業の実現には法務が欠かせません。

スマート農業における法務の必要性

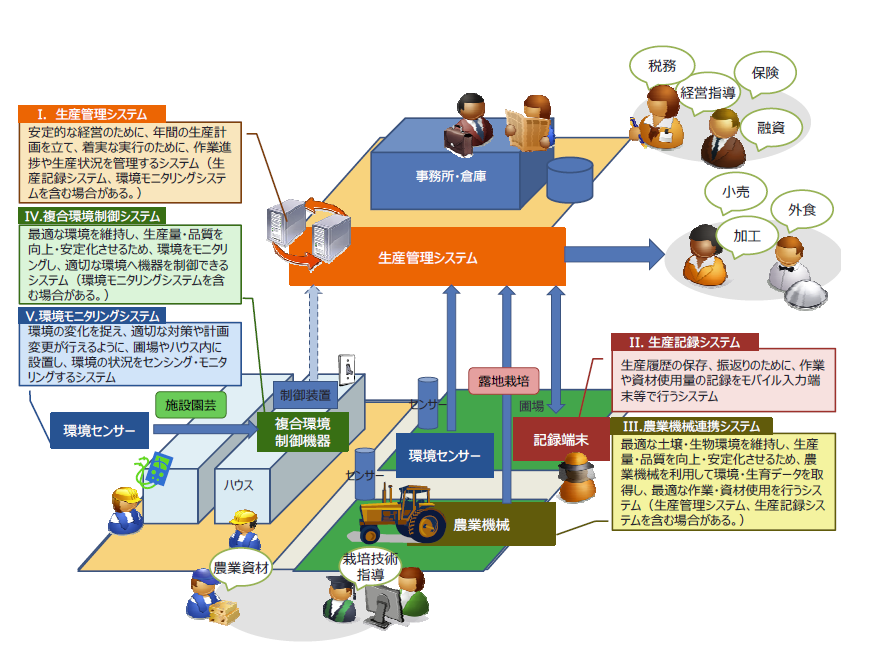

政府の新戦略推進専門調査会農業分科会が取りまとめた「農業情報創成・流通促進戦略に係る標準化ロードマップ」では、農業ITシステムは次のように大きく5つに分類されています。

I. 生産管理システム

安定的な経営のために、年間の⽣産計画を立て、着実な実⾏のために、作業進捗や⽣産状況を管理するシステム(⽣産記録システム、環境モニタリングシステムを含む場合がある。)

II. 生産記録システム

⽣産履歴の保存、振返りのために、作業や資材使⽤量の記録をモバイル入力端末等で行うシステム

III. 農業機械連携システム

最適な⼟壌・⽣物環境を維持し、⽣産量・品質を向上・安定化させるため、農業機械を利⽤して環境・⽣育データを取得し、最適な作業・資材使⽤を行うシステム(⽣産管理システム、⽣産記録システムを含む場合がある。)

IV. 複合環境制御システム

最適な環境を維持し、⽣産量・品質を向上・安定化させるため、環境をモニタリングし、適切な環境へ機器を制御できるシステム(環境モニタリングシステムを含む場合がある。)

V. 環境モニタリングシステム

環境の変化を捉え、適切な対策や計画変更が⾏えるように、圃場やハウス内に設置し、環境の状況をセンシング・モニタリングするシステム

IからVのシステムでは、農業法人等のデータがITシステム事業者に提供されることがありますが、これらのデータは農業法人等にとっては農作物の生産や経営に関わる重要なデータです。ITシステム事業者としても、これらの貴重なデータを蓄積・分析し、さらに効率的な生産や経営のために利用したいと考えることもあります。

そのため、このデータの権利関係についてきちんと取決めておくことが必要であり、そうすることで貴重な財産であるデータを保護しつつ活用することができます。

また、他方で気象情報や他の農業法人等のデータを分析した情報といったデータの提供を受けて、農業法人等で利用することもあります。この場合については、このデータが誤っていた場合の責任について予め取り決めておかなければ、後に大きなトラブルに発展したり、損害を回復することができなくなったりすることもあります。

こういったシステムを導入する際には、通常は事業者が契約書や規約を準備しており、そのまま契約を締結すると、農業法人等はその契約書や規約の内容に同意したものとして、そのまま拘束されることになります。

そのため、この契約書や規約の内容についてよく確認し、大切な財産であるデータが保護されているか、過度の責任を負わされていないか(または不当に相手への責任追及を阻止されないか)に注意が必要です。そして、必要に応じて内容の変更を求めて交渉していなければなりません。

このように、スマート農業を進める際には複雑な権利関係を調整するため、法務が必要不可欠なのです。

農業 IT サービス標準利用規約ガイド

政府は、農業におけるITサービスの活用を推進しており、「農業分野におけるIT利活用ガイドブック(ver1.0)」を公表して、農業におけるIT活用のメリットやポイント、導入事例を紹介しています。

さらに、平成28年3月31日には、「農業 IT サービス標準利用規約ガイド」を公表しました。これは、農業において農作業や環境情報に関するデータを集積、分析して生産効率を高めるためのITサービスが増加している一方で、契約内容に関する理解の違いからトラブルとなることを避けるために、農業法人・農業経営者が規約の内容を十分に理解する必要があるとの目的から、そのポイントについて解説したものです。

このガイドラインでは、次のような内容について規約文例と解説が記載されています。

- 総則

①規約の位置付け

②利⽤規約の効⼒・変更

③サービス契約の拒否・解約

- サービスの内容・改廃

①サービスの内容

②サービスの変更・廃⽌

- サービス利⽤に伴う責務

①禁⽌事項

②免責

③保証・賠償責任

- サービスに係る情報の取扱い

①権利関係

②データの取扱い

③データの再利⽤

- 準拠法・合意管轄

①合意管轄

②準拠法

- 附則

これらの規定はそれぞれ重要なものですが、特に“2 ①サービスの内容”がシステム事業者から説明を受けたものと合っているか、想定していた課題を解決できるものであるかといった視点から確認することが必要です。

また、“3 ③保証・賠償責任”については、農業法人等が過度の責任を負うような内容になっていないか、またシステム事業者に責任がある場合に十分な損害賠償請求が受けられることとなっているか(請求が制限されないか)について確認することが重要です。

さらに、“4 サービスに係る情報の取扱い”については、農業法人等から提供するデータがどのように使われるのか、データに関する権利が農業法人等からシステム事業者等に移転するのかといったことを確認することが重要です。

このほかの規定ももちろん重要なものですので、すべての規約を確認・理解する必要がありますが、規約に含まれていないシステム利用の代金や支払方法などについても、きちんと合意書等の書面で確認をすることが必要です。

農業 IT サービス標準利用規約ガイドは、全文版のほかにも概要版がありますので、こちらもご活用ください。

スマート農業と法務のこれから

政府は日本の農業の課題解決のため、今後ますますスマート農業を推進していくでしょう。そして、これまで農業とは縁遠かったロボット産業界やICT産業界はスマート農業への取り組みを加速させていくでしょう。

将来の農業は、データを自動で収集してロボットが適切な農作業を行い、人はそれを管理するだけという形になるかもしれません。

ロボットやICTといった分野の進歩は目覚ましく、現状でも法律は追い付いていないところが数多くありますので、法整備はこれから進められていくところです。

スマート農業の導入・実現については、法務が必要不可欠ですが、法整備やその方向性についても把握しておくことが重要です。このブログでは、スマート農業に関する法整備の状況や法務情報について、これからも継続して情報発信をしていきます。